وعاظ السلاطين..الناس لا تستطيع الالتزام بالمقاييس الأخلاقية التى يفرضها الوعاظ فيلجأون إلى تطبيقها على غيرهم

الإثنين، 07 أغسطس 2017 04:00 م

وعاظ السلاطين

السيد عبدالفتاح

- شعار الوعاظ عندنا هو أن القدوة العالية خير من القدوة الواطئة، والواقع أن القدوة الواطئة خير وأبقى

- وكان وعاظنا سامحهم الله لا يفتأون يدعون لأصحاب السيف والسوط بطول العمر فى كل صباح ومساء

- وكان وعاظنا سامحهم الله لا يفتأون يدعون لأصحاب السيف والسوط بطول العمر فى كل صباح ومساء

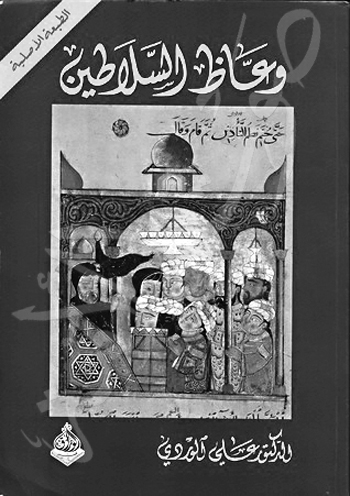

«وعاظ السلاطين»، أحد أشهر كتب الدكتور على الوردى، أبرز علماء الاجتماع ومفكرى العراق فى القرن العشرين، أصدره منتصف القرن الماضى، فأثار كعادته نقاشًا وجدلًا، عرضه لهجوم عنيف وصل إلى التهديد بالقتل، عقابًا له على «إعمال» عقله والتصدى لـ«التابوهات» الراسخة فى المجتمعات العربية والإسلامية، التى يحرم الاقتراب منها.

استهدف الوردى «طائفة» الوعاظ الذين تزخر بهم مجتمعاتنا طوال تاريخها، وقام الوردى بعملية تشريح لهم ولطريقة تفكيرهم، التى يريدون «ترسيخها»، والتى يحرقون بها الشعوب خدمة للسلاطين.

فى كل صفحة من الكتاب انتقاد و «تعرية» لهؤلاء، انطلاقًا من أن الطبيعة البشرية لا يمكن إصلاحها بالوعظ المجرد وحده، وبالتأكيد على أن الواعظين أنفسهم لا يتبعون النصائح، التى ينادون بها، وإن «الطغاة وجدوا فى الواعظين خير معول لهم على إلهاء رعاياهم وتحذيرهم»، و «إن مشكلة الوعاظ عندنا أنهم يأخذون جانب الحاكم ويحاربون المحكوم»، و «إن أكثر مفكرينا اليوم يصفقون للظالم ويبصقون فى وجه المظلوم».

ورأى الوردى أن العرب أكثر الشعوب حبًا فى الوعظ والإرشاد والجدل، وأن وعاظ السلاطين وشعراء الملوك ومادحى الطغاة، الذين يريدون تغيير طبيعة الناس وتنظيف نفوسهم من أدران الحقد والحسد والأنانية والنفاق، هم أنفسهم أكثر أنانية وحسدًا ونفاقًا.

لم ينتقد الوردى الدين كعقيدة، وإنما انتقد الذين لبسوا لباس الدين واستخدموه كسلاح لتحقيق مصالحهم ومصالح الطبقة الحاكمة.

يعتقد الواعظون أنهم كلما غالوا فى وعظهم وصعدوا فى نصائحهم إلى أجواء السماء، كان ذلك أدعى إلى تحسين أخلاق الناس وإلى السمو بها، فهم يظنون أن الواعظ بتحليقه هذا يستطيع أن يرفع أخلاق الناس معه، كأن الأمر عندهم يشبه أن يكون سحبا آليا نحو الأفق الأعلى، فهم يسحبون والناس من تحتهم يرتفعون.

إنهم بهذا يشبهون التاجر الذى يسوم بسلعته ثمنا غاليا لكى يهون على المشترى أن يدفع فيها ثمنا معتدلا، كأنهم يتصورون بأن تقويم الأخلاق أمر يشبه المساومة فى شئون التجارة. نسى هؤلاء بأن الأخلاق البشرية ليست كالبضائع التى تباع وتشترى، فالطبيعة البشرية لها نواميسها التى لايمكن تخطيها، ومن خالف فى وعظه تلك النواميس كان كمن يحرض الناس على العصيان، والإنسان حين يرى الهدف الخلقى بعيدا عنه بعدا شاسعا يتملكه اليأس ويأخذ عند ذلك بإهماله أو بالاستهتار به.

إن الجدير بالواعظ أن يضع الهدف الخلقى واطئا فى متناول الكثير من الناس، لكى يشجعهم بذلك على السعى نحوه والتنافس عليه.

شعار الوعاظ عندنا هو أن القدوة العالية خير من القدوة الواطئة، والواقع أن القدوة الواطئة خير وأبقى، فهى تحفز الإنسان على العمل وتبعث فيه التفاؤل، أما القدوة العالية التى لا يستطيع تناولها إلا القليلون فهى تكون فى نظر أكثر الناس أضحوكة يتقافزون حولها ويتنادرون عليها.

إن القدوة الخلقية العالية تكون مثل عنقود العنب ذلك الذى حاول صاحبنا الثعلب أن يناله فلم يوفق، فبعد ما كرر الثعلب القفز نحو العنقود امتلكه اليأس فمط شفتيه، وقال: إنه على أى حال عنب حامض!

إن فلاسفة التربية الحديثة يشجعون تلاميذهم على الرقص واللعب والضحك، وعلى تعاطى الغرام فى وضح النهار، ولسان حالهم يقول: ارقصوا فى النور ولا ترقصوا فى الظلام، وهم بهذا نصحوا بأمر يسير لا يصعب تنفيذه.

أما وعاظنا فقد أنذروا بعذاب الله كل من يحب أو يرقص حتى ولو كان كالطير.. يرقص مذبوحا من الألم. وتراهم يأمرون الناس بالتزام الوقار والسكينة وخمود الأنفاس - غير دارين بأن هذا الوقار المصطنع سوف يخفى وراءه رقصا نفسيا من طراز خبيث.

شاهدنا فى صدر الإسلام كثيرا من الثورات الفاشلة - خصوصا فى مدينة الكوفة، فأهل الكوفة لا يكادون يبايعون زعيما على الثورة حتى يغدروا به، ولكثرة ما بايعوا وغدروا أمسى معنى البيعة مرادفا لمعنى الغدر، ولا يزال أهل العراق يقولون فى من يغدر «إنه بايع»، وسبب هذا الغدر الاجتماعى ناشئ من التباعد بين أهداف الواعظين وأهداف الحياة الواقعية.

فالناس يلهجون، من جراء الوعظ المتوالى عليهم، بذكر المثل العليا والمبادئ السامية، وكثيرا ما نراهم يحرضون الزعماء على الثورة قائلين لهم: انهضوا.. فإننا معكم.

ولكنهم لا يكادون يرون الزعيم قد ثار فعلا حتى يتبين لهم ما ستجره عليهم ثورته تلك من خسائر فى الأموال والأرواح، وعند ذلك يضطرهم الأمر الواقع إلى النزول من أبراجهم العاجية التى صعدوا إليها من قبل.

إن الزعيم، كغيره من بنى آدم، يريد جزاء على ما يقوم به من تضحية وجهد، فهو إذا رأى الناس غدارين لا يوثق بهم، قبع فى بيته وألقى حبلها على غاربها، إن نجاح زعيم من الزعماء يؤدى طبعا إلى تحريض غيره على اتباع سبيله، والزعيم قد لا يطلب جزاء مادياً على عمله، إنه قد يكتفى بالجزاء الاجتماعى.

فالزعيم الذى يرى الناس حافين به مقدرين له يشعر بشيء كثير من الغبطة.

والإنسان يختلف عن الحيوان بكونه يحب السمعة والمكانة الاجتماعية، وكثيرا ما يضحى الإنسان بالمال فى سبيل لقب يحصل عليه أو شهرة ينالها.

ولو درسنا طبيعة الإنسان دراسة موضوعية لوجدناه يجرى وراء الشهرة جريا لا يقف عند حد، وهو كلما ازداد اشتهاره بين الناس ازداد هو سعيا فى سبيل تدعيم الشهرة وحرصا عليها.

وهذا هو سبب ما نرى من حب للزعامة فى المجتمعات التى تقدر الزعماء.

فإذا رأيت الجماهير تصفق لزعيم وتركض وراءه وتلهج بذكره فاعلم أن الزعيم سوف يعمل المستحيل فى سبيل إرضاء تلك الجماهير.

إن الزعيم ليس ملاكا يختلف بطبيعته عن سائر الناس، إنه بطلب الشهرة والمكانة كغيره من الناس، فإذا رأى الشهرة لا تأتى إلا عن طريق التضحية والخدمة العامة، فإنه لا يجد مناصا من السير فى هذا الطريق الوعر.

وكثيرا ما يظن المغفلون بأن الزعيم مخلص بطبيعته أو هو مجبول على التضحية من تلقاء نفسه، وهذا فى الواقع رأى غير صحيح.

إن الزعامة ظاهرة اجتماعية، تنبعث من المجتمع وتنمو به، ولن تجد زعيما يظهر فى مجتمع لا يقدره.

ومشكلة المشاكل فى مجتمعنا الراهن أنه مزدوج، فهو يريد زعيما ولكنه لا يملك فى نفسيته نزعة التقدير اللازمة لظهور الزعماء، وهنا يأتى وعاظ السلاطين فيزيدون فى الطنبور نغمة.

قلنا إن الواعظين وضعوا فى الأخلاق مقياسا صعبا لا يناله إلا من شذ وندر، ولذا فنحن لا نكاد نلحظ بذرة من بذرات الزعامة تظهر فى أحد الناس حتى نقتلها فى مهدها.

إن البذرة تحتاج إلى رعاية وعطف لكى تنمو وتصبح شجرة باسقة يستظل بها الناس.

وفى مجتمعنا نجد الانتقاد صارما على كل إنسان، فكل إنسان، مهما كان فاضلاً فى حد ذاته، يكتشف الناس فيه عيوبا من جراء ما اعتادوا عليه من مقياس دقيق فى الأخلاق، وتراهم لذلك يزلقون كل ناشئ بألسنة حداد، فيميتون فيه نزعة النبوغ.

إن المجتمع المزدوج يقل فيه ظهور الزعماء الأقوياء فى الغالب، فكل زعيم يظهر فى هذا المجتمع يقابله الناس بالجدل والشغب والانتقاد، إن توالى الوعظ عليهم جعلهم أولى نظر دقيق وتفكير أفلاطونى مفرط، إنهم يجدون عيبا فى كل رجل يظهر بينهم مهما كان نبيلا.

والزعيم لا يعتمد فى زعامته على مواهبه فقط. إنما هو يعتمد أيضا، كما قلنا، على تقدير الناس له وتشجيعهم إياه، والزعيم فى المجتمع المزدوج لا يجد تشجيعا أو تقديرا إلا بمقدار ضئيل.

إن الزعيم يخلق الأمة وهى تخلقه فى الوقت ذاته، فالأمة لا تستطيع أن تخلق من شخص تافه زعيما، وكذلك لا يستطيع الشخص الموهوب أن يكون زعيما فى أمة لا تقدره.

إن السبب والنتيجة يتفاعلان هنا تفاعلا متسلسلا - على حد تعبير علماء الذرة، وإذا أردت أن تفهم سر الزعامة فى أحد الرجال، فاسأل عن شخصيته من جهة وعن تقدير الناس له من الجهة الأخرى.

إن المجتمع المزدوج لا يستطيع عادة أن يجمع أمره على تقدير زعيم من الزعماء، فهو نقاد من طراز غريب، فلو عاش مع الأنبياء لوجد فيهم كثيرا من الهنات والمعائب.

ويضطر الزعيم فى هذا المجتمع أن يموت فى سبيل مبدئه لكى يعرف الناس قدره، فهو ما دام حيا فإن الناس لا بد أن يلاحقوه باحثين عن عيوبه، إنهم يقارنون صفاته بصفات الأنبياء المعصومين فيجدونها ناقصة، والأنبياء لم يصيروا معصومين إلا بعد أن ماتوا وعفى عليهم غبار الأيام والليالى.

إن الوعظ يجعل الناس شديدين فى نقد غيرهم، فالمقاييس الأخلاقية التى يسمعونها من أفواه الوعاظ عالية جداً، وهم لا يستطيعون تطبيقها على أنفسهم فيلجأون إلى تطبيقها على غيرهم، وبذا يكون نقدهم شديدا.

إنهم لا يبصرون عيوبهم، فهم يستطيعون أن يأتوا بالحجج والأعذار لتبرير أعمالهم فى ضوء ما سمعوه من المقاييس الوعظية.

أما غيرهم فلا عذر له، ولذا نراهم يكفر بعضهم بعضا ويضطهد بعضهم بعضا.

ويشتد هذا الأمر فى المجتمعات الدينية، ففى هذه المجتمعات يكون الوعظ على أشده، ويكون فيه الانتقاد والبحث عن عيوب الناس إذن هائلا.

ويلاحظ أن الوعاظ أنفسهم بارعون فى انتقاد غيرهم، فهم يحفظون عددا كبيرا من المقاييس الأخلاقية الدقيقة، إذ هم يكررونها على مسامع الناس صباح مساء، ولذا فهم يستعملون هذه المقاييس سلاحا ضد الذين يكرهونهم، فلا يكادون يلمحون فى أحد قولا أو فعلا منافيا لما وعظوا به حتى ينهالوا عليه لعنا وذما، وربما أعلنوا عليه الجهاد فى سبيل الله.

ومما تجدر الإشارة إليه أن كل إنسان فيه عيب من العيوب، لا يخلو من ذلك أحد، وقد قيل قديما: «جل من لا عيب فيه»، هذا ولكن الواعظين يعتقدون بأن السلف الصالح كان معصوما من العيب، وبهذا يريدون من الناس جميعا أن يكونوا من طراز السلف الصالح.

من يدرس حياة السلف الصالح دراسة موضوعية، يجدهم كسائر الناس يخطئون ويتحاسدون ويطلبون الشهرة كما يطلبها كاتب هذه السطور.

لقد كانوا بشرا مثلنا يأكلون ويمشون فى الأسواق، ولكن الواعظين جعلوهم من طراز الملائكة، لكى يحرضوا الناس على اتباع مسلكهم فى الحياة.

إن الواعظين حلقوا بمواعظهم، كما أسلفنا، فى السحاب، ثم رجعوا بعد ذلك إلى رجال السلف يزكونهم ويجردونهم من جميع عيوبهم لكى يجعلوا منهم قدوة للناس، لقد خلقوهم بأيديهم كما يخلق الفنان تمثاله، ثم جاءوا إلينا يريدون أن نكون مثلهم، وبهذا وضعوا أمامنا غاية لا تنال.

وعندما يظهر زعيم بيننا نراه لا يليق بالزعامة، وذلك لأننا نقارنه بتلك القدوة الخيالية التى صنعها لنا الواعظون.

إن الزعيم يحتاج إلى تقدير اجتماعى عام لكى يستطيع النهوض برسالته، فالزعيم لا ينهض بشخصيته وحدها، والناس حين يقدرون الزعيم يخلقونه خلقا جديدا، ولهذا نجد الزعماء الأقوياء يظهرون فى البلاد التى تكون نزعة التقدير فيها قوية.

ومن يقارن العراق بسائر البلاد الشرقية يجده قاحلا من الزعماء المشهورين قحولة تلفت النظر، والزعيم المخلص فيه لا ينال التقدير إلا بعد موته، فهو عند ذلك يدخل فى غابر التاريخ وتسحب الأيام على عيوبه ذيول النسيان.

أما فى حياته فالناس يطعنون من كل جانب، ويكثرون من ذمه والبحث عن عيوبه.

لقد صنع الواعظون لنا أنماطا من السلوك فوق متناول البشر، وتركونا نركض وراءها من غير جدوى - كم يركض وراء السراب.

ومن الظواهر النفسية التى تلفت النظر فى أولى الشخصيات المزدوجة، هى أنهم يحبون من لا يحترمونه ويحترمون من لا يحبونه فتجد هناك فرقا كبيرا بين محبة الناس واحترامهم.

وقد وصف مكيافيلى مجتمعه الذى كان يشبه فى ازدواجه مجتمعنا الحاضر، فقال: «من الممكن أن يقال بوجه عام إن الإنسان منافق سليط اللسان منكر للجميل يحب الربح ويكره الخطر، وما دمت تنفعه فهو من اتباعك إذ هو يقدم فى سبيلك دمه وروحه وأمواله وأطفاله.. والأمير الذى يعتمد على أقوالهم وحدها.. يحطم فالصداقة التى ينالها بالشراء.. لا تبقى.. وقد تنقلب عليه فى لحظة».

ويقول مكيافيلى أيضا: «إن من الصعب أن يكون الأمير مهيبا ومحبوبا فى آن واحد، ولو خيرت بين أن تكون مهيبا ومكروها أو تكون محتقرا محبوبا فالأسلم أن تختار المهابة بدلا من المحبة.. فالناس لا يتورعون أن يؤذوا المحبوب، ولكنهم لا يقدمون على إيذاء المهيب، فالحب عاطفة.. لا تلبث أن تخمد إذا نالت مرامها، أما المهابة فيسندها خوف العقوبة وهذا أمر لا مفر منه».

ومن يقرأ وصف مكيافيلى هذا يحسب أنه يقرأ وصفا لأهل العراق. فكثيرا، ما نجد الناس هنا يحبون إنسانا ولكنهم لا يقدرونه أو يحترمونه. فهم يسخرون منه ويضحكون على ذقنه، وقد يرمونه بالسفساف من القول احتقارا له، وذلك بحجة: أن من أحبك آذاك.

والإنسان الذى يشعر بكرامته يفضل أن يكون مهيبا بين الناس محترما، على أن يكون محبوبا تحنو عليه القلوب.

وجدت فى المجتمعات الراقية صلة وثيقة بين حب الفرد واحترامه، فهم إذا أحبوا شخصا وقروه ورفعوا من ذكره، أما فى مجتمعنا فربما كان العكس صحيحا.

وسبب هذا قد نشأ، فيما أظن، من جراء الازدواج الذى تغلغل فى تكوين شخصيتنا، فنحن فى أعمالنا بدو نحتقر الضعيف ونحترم القوى، أما فى أفكارنا فنحن أفلاطونيون ننشد المثل العليا، فنحن إذا أحببنا شخصا كانت قلوبنا معه وسيوفنا عليه.

أما إذا احترمنا أحدا، فالغالب أن يكون هذا المحترم من الجلاوزة أو أبناء الجلاوزة، فنحن نكرهه بقلوبنا ونحترمه بألسنتنا.

توالت على العراق، كما لا يخفى، عهود من الظلم والاستغلال والقسوة. فبلدنا هذا كان يسمى قديما «طريق الفاتحين» وأحسب أنه لا يزال طريق الفاتحين كما كان قديما.

وقد اعتدنا من جراء ذلك على احترام الغالب الفاتح مهما كان نوعه. إن السيف والسوط كانا مسلطين فى كل حين على رؤوس آبائنا وأجدادنا رحمهم الله، ومن كان منهم جريئا صريحا يقول الحق من غير خوف وقع تحت رحمة السيف والسوط وذهب من بعد ذلك إلى جهنم خالدا فيها.

لم يبق فى هذا البلد، على مرور الأجيال، إلا من كان مزدوجا أو منافقا - يحترم من لا يحب ويحب من لا يحترم.

وكان وعاظنا سامحهم الله لا يفتأون يدعون لأصحاب السيف والسوط بطول العمر فى كل صباح ومساء، فهم يقولون للظالم أحسنت، وللمظلوم أسأت.

وهم كانوا ينصحون الناس بألا يشتكوا من ظالم، فالظلم قد حل بالناس من جراء ما عملت أيديهم، وذهبت البركة منهم لسوء نياتهم، والناس على نياتهم يرزقون.

لا نكران أن العهد العثمانى كان من أشد العهود التى شهدها تاريخ هذه البلاد عسفا ولؤما ودناءة، فقد أمسى البلد خلال هذا العهد خرابا يعبث به اللصوص والسفاكون والمرابون، ووجدنا الوعاظ رغم ذلك يرفعون أيديهم عقب كل خطبة يدعون الله أن ينصر الدين والدولة معا.

يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تسبوا الولاة، فإنهم إن أحسنوا كان لهم الأجر وعليكم الشكر، وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر، وإنما هم نقمة ينتقم الله بهم ممن يشاء، فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية والغضب، واستقبلوها بالاستكانة والتضرع».

والنبى صلى الله عليه وسلم حين قال: «لا تسبوا الولاة ولا تستقبلوهم بالحمية والغضب» إنما كان يقصد بذلك ولاته الذين عينهم هو وأشرف على تدريبهم، أما الواعظون فقد أرادوا منا أن نرضخ لكل والٍ مهما كان ظالما، ونسوا أمر النبى عليه الصلاة والسلام إذ قال: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»، إنهم حفظوا شيئاً وغابت عنهم أشياء.

وكأنهم لم يكتفوا بحديث النبى فى هذا السبيل فجاءونا بحديث الله المنتقم الجبار، روى الطبرانى عن أبى الدرداء عن النبى أن الله قال: «أنا الله لا إله إلا أنا، مالك الملك، وملك القلوب، قلوب الملوك فى يدى، وأن العباد إذا أطاعونى حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصونى حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب، فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتقرب أكفكم ملوككم». وبهذا أصبحنا مضطرين أن نحترم الظلمة والطغاة ونقوم لهم تبجيلا وننظم القصائد الرنانة فى مديحهم، فنحن نحترمهم من غير أن نحبهم. وقد أمست هذه عادة مستأصلة فينا لا نستطيع منها خلاصا.

فإذا ظهر بيننا زعيم مخلص أحببناه ولكننا لا نخاف منه ولا نهابه. فهو طوع يدنا ولا نتوقع منه شرا ولا حقدا، ونحن بذلك لا نثير فيه حب التضحية. فالزعيم ينشد لنفسه المكانة الاجتماعية، وماذا ينفعه أن يقول الناس له: «بارك الله فيك» ثم لا يؤيدونه فى شىء أو يقومون له بواجب؟!